Archivio Fotografico Ustica

Candelora la donna della foto di Gramsci

Candelora la donna della foto di Gramsci

Finalmente individuata la donna che appare nell’unica foto di Gramsci a Ustica

«La Candelora è partita» scrisse Amadeo Bordiga il 27 gennaio 1927 a Gramsci partito da Ustica il 20 precedente. Ma chi era «la Candelora»? Tutte le indagini erano fallite. Di lei nessuna traccia in archivio nè nelle tante pubblicazioni consultate.

Nell’ottobre 2018 con una mail mi si chiedevano notizie su una confinata che era stata a Ustica tra il 1925 e il 1930. Che bello! Pensai subito. Nel pozzo senza fondo dei confinati passati per Ustica sto per pescare una donna. E continuai a leggere: «Cognome e nome: Carmignano Candelora; anno di nascita: 1904; città di provenienza: Taranto». Ebbi un sussulto. Ecco finalmente «la Candelora»! Candelora era il nome (insolito), non il cognome! Cominciò così una fitta corrispondenza con Antonella Carmignano, che desiderava soddisfare l’interesse del padre sulla zia perseguitata assieme ai fratelli Nicola e Consiglio perché comunisti. Le inviai le poche informazioni che avevo e ricevetti due foto della prozia. Altra sorpresa! Riconobbi Candelora nella donna a fianco di Gramsci nella foto di un gruppo di confinati ritenuta l’unica fatta dal segretario del PCd’I ad Ustica tra il 7 dicembre 1926 e il 20 gennaio 1927 e così fece il papà di Antonella seppure con qualche dubbio perché la foto era sfocata. Ricevetti anche la foto della copertina di Sovversivi di Taranto di Nistri e Voccoli con su riprodotta una cartolina

inviata da Ustica a fine dicembre 1926 e riconobbi le firme di Candelora, Gramsci, Bordiga, Di Masi, D’Agostino, Marcucci, Molinelli, Ventura, Boldrini, Guadagnini, Briglia, Sbaraglini, Madrucciani, tutti confinati a Ustica. Ebbi copia del fascicolo del CPC della Candelora

grazie alla disponibilità di Silvia Ursillo che qualche mese dopo mi contattò da Roma per avere notizie su un altro confinato passato per Ustica. Altra causalità fu rintracciare, grazie alla cortesia di Michele Santoro, anche una seconda posa (inedita) della stessa foto di Gramsci in gruppo a Ustica nellaquale ho ricosciuto senza alcun dubbio Candelora. Il fatto veramente strano è che Antonella, Silvia e Michele erano da me sconosciuti e non avevano mai avuto contatti diretti con Ustica. Tutti e tre meritano apprezzamento per il loro impegno nel custodire la memoria familiare e collettiva e il mio grazie per la collaborazione. L’esame del fascicolo restituisce informazioni sulla giovane tarantina: nata in Brasile nel 1904 da emigranti pugliesi, residente a Taranto, sarta, comunista. Il 18 novembre 1926 con ordinanza della Commissione provinciale di Taranto fu confinata per 5 anni poi ridotti a 2. Un rapporto dei carabinieri la descrive come «donna molto pericolosa per l’ordine pubblico, buona organizzatrice e capace di contrastare l’azione dei poteri

dello stato», impegnata a distribuire «tessere del partito comunista svolgendo propaganda specialmente tra le donne e raccogliendo fondi per il partito stesso». Destinata a Ustica, vi giunse il 7 dicembre 1926, lo stesso giorno in cui arrivò Gramsci legata alla stessa catena. Fu la prima donna vittima delle leggi fasciste a giungere sull’isola. Aveva 22 anni. Orfana, col suo lavoro di sarta sosteneva a Taranto la mamma sofferente e la sorella Giovanna di 7 anni; la sorella maggiore, Erminia 25 anni, era sposata; il fratello Nicola 27 anni, segretario provinciale dei giovani comunisti, era carcerato a Taranto e deferito al TSDS; l’altro fratello, Consiglio di 20 anni, arrestato il 20 giugno 1926 per organizzazione comunista, era stato condannato dal TSDS alla reclusione di 6 anni e 8 mesi per «complotto contro i poteri dello Stato». Il fidanzato, anch’egli comunista, era rinchiuso nelle carceri di Taranto. Trasferita da Ustica a Corleto Perticara il 27 gennaio ‘27 vi rimarrà sino al 22 dicembre di quell’anno, quando sarà liberata e ammonita. Periodo trascorso in carcere e al confino: anni uno, mesi uno, giorni nove.

VITO AILARA

Catenaccio per chiusura alloggi confinati

Catenaccio per chiusura alloggi confinati

I catenacci per la chiusura dei cameroni e delle case in cui erano alloggiati i confinati erano realizzati a Ustica da artigiani locali e avevano tre tipi di serratura, uno per ciascun quartiere del centro abitato. Per distinguerli venivano contrassegnati da una “S” per indicare gli alloggi ubicati nel rione San Bartolomeo, da una “C” per indicare quelli del rione Calvario, da una “M” per indicare quelli del rione Marina.

I confinati politici antifascisti inviati a Ustica nel 1926-27 avevano l’obbligo di rincasare un’ora dopo i coatti e non venivano rinchiusi col catenaccio, ma durante la notte la polizia poteva controllare la loro presenza in casa. La mattina avevano facoltà di uscire dalla casa un’ora prima dei coatti.

Porta di casa abitata da confinati

Porta di casa abitata da confinati

Le case abitate da confinati generalmente erano molto misere. Avevano una solo finestrella, in genere posta sopra la porta, con grate. La porta doveva essere dotata di un apposto armamentario che consentiva una sicura chiusura della porta. Si trattava di una asta di ferro piatto, ancorato con cerniera allo stipite, che aveva un occhiello saldato nella parte centrale posta in modo che, ruotando l’asta, si incastrava tra i due occhielli posti sulle due ante. Un catenaccio ai tre occhielli garantiva sicurezza alla chiusura.

Nella foto la finestrella a lato della porta ricorda che il locale era stato adibito a “cucina economica per coatti”. All’interno si cucinavano le pietanze che venivano distribuiti attraverso la finestrella. L’informazione è stata data da una un’anziana donna dirimpettaia.

Persiana di casa abitata da confinati

Persiana di casa abitata da confinati

I confinati, sia che fossero alloggiati nei “cameroni” che nelle abitazioni prese in affitto venivano rinchiusi con catenaccio anche se convivevano con familiari, dal tramonto all’alba. All’ora fissata (variabile a seconda della stagione) una pattuglia di guardia chiamava l’appello e chiudeva il catenaccio. Addetto al trasporto dei catenacci era un confinato, detto catenacciaro, che portava a tracollo come una cartucciera i catenacci necessari.

La foto ritrae un caso particolare: una persiana dotata dell’apposito armamentario per chiudere le due ante. La foto è eccezionale perché in genere le case con persiane erano abitate dai proprietari.

Case per abitazione confinati

Case per abitazione confinati

Gli alloggi dei confinati erano previsti in “cameroni”, ampie stanze prese appositamente in affitto dallo Stato. Tuttavia ai confinati era consentito alloggiare, da soli o con la famiglia o in gruppo, in case prese in affitto previa autorizzazione del Direttore della Colonia. Le case dovevano essere all’interno del centro abitato entro il LIMITE CONFINATI. Eccezionalmente poteva essere autorizzato l’affitto di case all’esterno del centro abitato, come si è verificato per i notabili libici negli anni tra il 1916 e il 1934 e per i confinati politici del 1926-27. L’autorizzazione veniva data dopo avere accertato che le case avessero grate alle finestre e sistema di chiusura con catenaccio alla porta.

Le case autorizzate venivano indicate con un numero distintivo e targa con la scritta “Abitazione Coatti n. X”. In apposito registro presso la Direzione della Colonia venivano annotate per ciascuna abitazione le generalità dei confinati alloggiati.

Lucerna con raffigurazione circense nella necropoli ellenistica

Lucerna con raffigurazione circense nella necropoli ellenistica

Lucerna con raffigurazione circense nella necropoli ellenistica A. Longo

La lucerna del II sec. d.C è stata rinvenuta all’interno della tomba n. 7 della necropoli ellenistica in proprietà Longo, sul versante occidentale della Falconiera. Di fattura elegante rappresenta scene circensi: un cane addestrato sale una scaletta, anelli e clave per il giocoliere, il domatore con frusta in mano che guarda la scimmietta.

Conservazione: discreta, frammentata nel lato inferiore sinistro

Dimensioni: diametro cm 7 (AV)

Di Stefano C. A., 2000, Ustica nell’età ellenistico-romana, in «Lettera del CSDU», n. 4, pp. 1-6.

(AR_0006)

Corredi funebri necropoli ellenistica

Corredi funebri necropoli ellenistica

Corredi funerari della necropoli ellenistica

Scavi effettuati nel 1980 in proprietà Longo alle pendici del versante occidentale della Falconiera poco distante dalla via Petriera ha portato alla luce numerose tombe di età ellenistico-romana. I corredi esposti nella VII sala del II Padiglione del Museo Archeologico Comunale “P. Carmelo Seminara da Ganci” sono inquadrabili tra il III sec. a. C. e il I-II d.C., quando sulla Rocca era stato insediata la comunità di romani che avevano preso il controllo dell’isola subito dopo la I guerra punica. Si tratta di materiali d’uso comune: unguentari, lucerne, vasellame da cucina (tegami) e da mensa sia acromo (brocche, bottiglie) che a vernice nera (piatti, patere, coppe). Significativa una coppa “megarese” con decorazione a rilievo di eccellente qualità.

Spatafora F., Calascibetta A., 2013, Il Museo preistorico di Ustica, in «Lettera del CSDU», n. 44-45, 16-27.

(AR_05)

Reperti del Villagio preistorico dei faraglioni

Reperti del Villagio preistorico dei faraglioni

Reperti del villaggio preistorico dei Faraglioni esposti in una vetrina della Sala II nel I Padiglione del Museo Archeologico Comunale “P. Carmelo Seminara”. Nella sala sono esposti oggetti che danno una idea della distribuzione e utilizzazione dei manufatti, uno spaccato della vita quotidiana. Si tratta di utensili ritrovati all’interno di capanne e destinati agli usi domestici: piastra quadripartita (in altra vetrina nella stessa sala) e alari e pentole a fondo tondo per la preparazione dei cibi; olle e pentole per la conservazione dei cibi; coppe a piede alto e attingitoi per la consumazione di cibi e bevande; fusaiole per la filatura della lana; ma anche oggetti miniaturistici.

Spatafora F., Calascibetta A., 2013, Il Museo preistorico di Ustica, in «Lettera del CSDU», n. 44-45, 16-27.

(AR_0004)

Villaggio fortificato dei Faraglioni del Medio Bronzo

Villaggio fortificato dei Faraglioni del Medio Bronzo

Il villaggio fortificato dei Faraglioni della Media Età del Bronzo (1400-1200 a.C.), scoperto da Giovanni Mannino nel 1970, è ubicato sul margine nord della costa di Tramontana, di fronte al faraglione della Colombaia. È esteso 7000 mq, ma doveva ancor più ampio essendosi rinvenute tracce di capanne sul faraglione. Il cedimento di parte della costa è il probabile motivo dell’abbandono repentino dei suoi abitanti, che giustifica la ricchezza dei reperti che vi si rinvengono e che ne fanno uno dei monumenti più significativi del Mediterraneo per il medio bronzo. Inaccessibile dal mare per l’alta falesia sul lato interno era difeso da un alto muro.

Gli scavi condotti tra il 1974 e il 2008 hanno portato alla luce numerose capanne di forma circolare o quadrate, alcune con atrio scoperto attrezzato e magazzino, edificate lungo un sistema viario preordinato. Il copiosissimo materiale restituito dagli scavi è esposto nei suoi esemplari più significati in due padiglioni del Museo Archeologico Comunale “P. Carmelo Seminara da Ganci”. .

Mannino G., 1982, Il Villaggio dei Faraglioni, notizie preliminari, in Studi in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller, parte prima, Vol. I, Como, pp. 279-297.

Mannino G., 2007b, Il villaggio dei Faraglioni: la scoperta, in «Lettera del CSDU», IX, n. 25-26, pp. 48-49.

Mannino G., 2007c, Guida alla preistoria del palermitano, in «Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici», Palermo.

Mannino G, 1997, Ustica, Palermo, 1997.

Spatafora F., Calascibetta A., 2013, Il Museo preistorico di Ustica, in «Lettera del CSDU», n. 44-45, 16-27.

(AR_0003)

Necropoli della Culunnella

Necropoli della Culunnella

La necropoli della Culunnella si trova nella dorsale orientale del rilievo omonino di Monte Guardia dei Turchi ed è l’unica necropoli preistorica scoperta sull’isola. Sono state messe in luce quattro tombe a “grotticella” con ingresso a pozzetto, giàviolate in antico. In due pozzetti si sono rinvenuti frammenti a impasto, alcuni decorati nello stile di Capo Graziano. È databile al bronzo antico (2000.1500 a.C.)

Mannino Giovanni, Culunnella: il villaggio e la necropoli dell'Antica età del Bronzo, in «Lettera del CSDU» n. 28-29, 2008, pp. 1-7

(AR_0002)

Testimonianze del neolitico a Ustica

Testimonianze del neolitico a Ustica

La prima presenza dell’uomo a Ustica si verifica nel neolitico (4°-5° millennio a.C.). Frammenti fittili, incisi e dipinti e acromi nello stile di Diana sono stati rinvenuti all’interno del villaggio turistico Punta Spalmatore.

I reperti fittili con schegge di ossidiana e un’ascia di basalto sono esposti nella prima sala del Museo archeologico P. Carmelo Seminara” di Ustica.

Mannino Giovanni, Il neolitico nel palermitano e la nuova scoperta nell’isola di Ustica, in «Quaderni del museo archeologico “Antonino Salinas”», n. 4, Palermo 1998, pp. 60-80.

(AR_0001)

La Famiglia Lauricella dalla California a Ustica 2005

La Famiglia Lauricella dalla California a Ustica 2005

Una prerogativa comune agli emigranti è il desiderio del ritorno. Gli usticesi , in quanto isolani, forse hanno più spiccata la nostalgia della terra natia perché, si sa, l’isola suscita un più forte legame con i propri abitanti. Questo desiderio struggente del ritorno lo han tramandato di generazione in generazione e lo si riscontra dal numero dei discendenti che dagli States e dalla fFrancia ritornano sull’isola. Nel 2005 venticinque membri della famiglia Lauricella sono giunti dalla California alla ricerca delle proprie origini a Ustica e a Lipari e così anche nel 2011 un altro gruppo dalla Francia. (AV)

Cfr. Longo Jean-Claude, Insula mater, in «Lettera» n. 38-39, pp. 8-12

Ailaar Vito, Grazie Claudia, in «Letetra» n. 38-39, 2011, pp. 13-14

Cfr. Virgets Ronnie, Postacard fronm Ustica, in «Lettera» n. 30-31, 2009, pp.16-24

Virgets Ronnie, Cartolina da Ustica, in «Lettera» n. 30-31, 2009, pp.16-24

(EM_005)

Emigranti usticesi in Algeria

Emigranti usticesi in Algeria

Oltre alle Americhe altra meta degli emigranti furono la Tunisia e l’Algeria specie nei primi del Novecento. Commercianti, artigiani, pescatori e contadini del meridione italiano venero richiamati da promesse allettanti di lavoro. Erano i tempi del forte rilancio delle colonie in terra d’Africa e agli emigranti viene concessa la nazionalità francese. Conseguita l’indipendenza delle colonie molti degli oriundi usticesi si trasferirono in Francia. Lo studio di questo filone emigratorio è in corso, grazie a Roland Licciardi che sta riallacciando rapporti tra gli originari usticesi che vivono in Francia. (AV)

Cfr. Licciardi Roland, De Ustica à Guyotville (Algérie), in «Lettera» n. 21-22, 2006 p. 35-42

Cfr. Licciardi Roland, Da Ustica à Guyotville (Algeria), in «Lettera» n. 21-22, 2006 p. 35-42

Cfr. Licciardi Roland, From Ustica to Guyotville, in «Lettera» n. 21-22, 2006 p. 35-42

Cfr. Longo Jean-Claude, Insula mater, in «Lettera» n. 38-39, pp. 8-12

(EM_0004)

Ultima partenza per New Orleans 1966

Ultima partenza per New Orleans 1966

L’ultima emigrante partita da Ustica per New Orleans è stata Rosa Mancuso, richiamata dallo zio. A New Orleans troverà l’amica Maria Bertucci Compagno che la introdurrà nella vasta comunità di oriundi usticesi. Secondo una indagine condotta da Chris Caravella nell’area di New Orleans sono insediati circa 70.000 cittadini originari di Ustica. Il calcolo è stato effettuato con rigore scientifico partendo dall’accertamento dei 1.329 cognomi usticesi che figurano nell’elenco telefonico di New Orleans. La vastità del fenomeno emigratorio usticese è testimoniata anche dal fatto che gli abitanti di Ustica che nel 1849 erano 4.548 si sono ridotti a 1.792 unità nel 1795 e a 1195 nel 1921. (AV)

Cfr. Guccione Cristina, Il fenomeno emigratorio del XIX e XX secolo dall’Italia verso l’America, in «Lettera» n. 30-31, 2009, pp. 1-15

Cfr. Caravella Chris, How many Usticesi in New Orleans?, in «Lettera» n. 5, 2000 p. 22

Cfr. Caravella Chris, Quanti Usticesi in New Orleans?, in «Lettera» n. 5, 2000 p. 23

di Cristina Guccione

(EM_003)

SS Montebello

SS Montebello

Il piroscafo Montebello è uno dei piroscafi che tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento adibiti al collegamento diretto di Palermo con New Orleans. Tra il 1861 e il 1879 sulla stessa linea erano adibiti i brigantini Elisabetta, il brigantino Catarina, Cinque Sorelle, soppiantati dai piroscafi S.S. Herham (battente bandiera inglese), Califonia, Manila, Mosselia, Liguria e Vincenzo Florio, che operarono nel anni successivi sino al 1904. Vennero tutti utilizzati da Usticesi. (AV)

Cfr. Ricerche di Shirley Barbara Nichols in copia presso questo Centro Studi

(EM_0002)

Gli emigranti di Angelo Tommasi 1895

Gli emigranti di Angelo Tommasi 1895

Gli emigranti del pittore Angelo Tommasi sintetizza con molta efficacia il fenomeno migratorio che ha caratterizzato la seconda metà dell’Ottocento postunitario. La moltitudine di barche a vela e la folla di emigranti bene esprimono, nel dipinto, la vastità del fenomeno: intere famiglie o gruppi di uomini, umile gente macerata da una vita di stenti, con la malinconia sul viso e la speranza nel cuore, si apprestano al grande viaggio che durava almeno 15 giorni in condizioni molto disagiate, se non inumane. La banchina è gremita di contadine, commercianti e artigiani che cercano di riposarsi; una contadina pensosa si sorregge il capo con la mano, altre allattano o, incinte, accarezzano dolcemente il grembo.

Il dipinto è collocato nella Galleria di Arte Moderna di Roma. (AV)

(EM_0001)

Cratere della Falconiera

Cratere della Falconiera

Cratere della Falconiera

Il cratere della Falconiera è accessibile sia sul lato esterno o versante meridionale, attraverso una stradina a tornanti che conduce all’omonimo Castello; sia sul versante interno o settentrionale. Qui, attraverso la strada che porta al Parco Suburbano, è possibile raggiungere il neck del vulcano, ossia una sezione del condotto principale con il magma consolidato.

Su entrambi i versanti spiccano alcune spettacolari stratificazioni di tufi con piccole bombe vulcaniche. Il cratere della Falconiera è l’unico riconoscibile del complesso vulcanico usticese, anche se per metà crollato a mare. (FFM)

Estratto da Franco Foresta Martin, Origine ed evoluzione di un’isola vulcanica, Catalogo della mostra sulla storia naturale di Ustica Ustica prima dell’Uomo, Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica, 2014

(GE_005)

Falconiera crater

The Falconiera crater is accessible via two different pathways: from the outer side of the mountain, on the southern slope, through a narrow switchback that leads to the eponymous Castle; or from the inner side of the mountain, on the northern slope. Here, across the road that leads to the Suburban Park, you can reach the neck of the volcano, which is a section of the main pipe, with the magma consolidated.

On both sides stand some spectacular layers of volcanic tuff with small in Ustica, although half-collapsed into the sea. (FFM)

Excerpt from the book: Franco Foresta Martin, Origin and evolution of a olcanic island, Catalogue of the exhibition on the natural history of Ustica, Ustica before mankind, Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica, 2014.

(GE_005)

Strati di cenere a Costa del Fallo

Strati di cenere a Costa del Fallo

Strati di cenere a Costa del Fallo

Uno dei più spettacolari depositi di ceneri prodotte dal vulcano Costa del Fallo si trova nella strada del Boschetto, a ridosso della proprietà del Notaio Gilda Corvaja Barbarito (itinerario da Case Vecchie) .Una cava di pietra ha messo in evidenza un’alta parete formata da numerosi strati orizzontali, corrispondenti ad altrettante eruzioni esplosive. Tra gli strati sono incastonate delle piccole bombe vulcaniche che cadendo hanno lasciato la tipica impronta d’impatto. Il loro studio permette di ricostruire le traiettorie seguite dalle bombe vulcaniche e di risalire al cratere da cui partivano, che si trovava probabilmente sul versante nordoccidentale di Spalmatore. (FFM)

Estratto da Franco Foresta Martin, Origine ed evoluzione di un’isola vulcanica, Catalogo della mostra sulla storia naturale di Ustica Ustica prima dell’Uomo, Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica, 2014

(GE_003)

Ash layers in Costa del Fallo

One of the most spectacular deposits of ashes produced by the volcano Costa del Fallo is located along the path to the Boschetto, next to Notary Gilda Corvaja Barbarito’s landholdings (way from Case Vecchie). A stone quarry shows a high wall composed of several horizontal layers, each of them corresponding to a different explosive eruption (10). Inside the layers are embedded small volcanic bombs that have left their own typical trace of impact. Their study allows us to reconstruct the trajectories followed by the volcanic bombs and locate the crater from which it departed, which was probably on the north western side of the Spalmatore plain. (FFM)

Excerpt from the book: Franco Foresta Martin, Origin and evolution of a olcanic island, Catalogue of the exhibition on the natural history of Ustica, Ustica before mankind, Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica, 2014

(GE_003)

La faglia dell'Arso

La faglia dell'Arso

La faglia dell’Arso

La faglia dell’Arso risulta ben visibile per alcune centinaia di metri lungo la strada va da Punta Cavazzi a San Bartolicchio, nel versante sud occidentale dell’isola dove, per effetto dei suoi lenti movimenti, una fascia di terra a ridosso della costa meridionale è stata sospinta verso l’alto a formare la collina dell’Arso. Mettendosi nell’estremità sud occidentale dell’isola, con le spalle al mare, la faglia dell’Arso appare, per alcune centinaia di metri, come un canalone che punta verso la cima del Monte Guardia dei Turchi, facilmente riconoscibile per la bianca cupola che ospita un radar. Anche sul versante opposto, guardando a mare, si distingue la netta frattura del terreno.(FFM)

Estratto da Franco Foresta Martin, Origine ed evoluzione di un’isola vulcanica, Catalogo della mostra sulla storia naturale di Ustica Ustica prima dell’Uomo, Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica, 2014

(GE_002)

The Arso fault

The Arso fault is clearly visible for a few hundred meters down the road from Punta Cavazzi to San Bartolicchio, on the western side of the island. There, because of its slow movements, a strip of land near the southern coast has been pushed upwards to form the Arso hill. If we stand in the extreme south west of the island, turning backs to the sea, the Arso fault will appear, for a few hundred meters, as a gully pointing towards the top of Monte Guardia dei Turchi, easily recognizable for the white dome that houses a radar). Even on the other side, looking at the sea, we can distinguish the sharp break of the land.(FFM)

Excerpt from the book: Franco Foresta Martin, Origin and evolution of a volcanic island, Catalogue of the exhibition on the natural history of Ustica, Ustica before mankind, Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica, 2014

(GE_002)

Un museo di vulcanologia a cielo aperto

Un museo di vulcanologia a cielo aperto

Un museo di vulcanologia a cielo aperto

Un museo di vulcanologia a cielo aperto: così è stata definita Ustica da alcuni vulcanologi che la frequentano assiduamente e che hanno dedicato all’isola anni di ricerche e pubblicazioni. Infatti Ustica, piccola parte emergente di un vasto apparato vulcanico che non manifesta più attività da oltre 100.000 anni, esibisce in appena 8,6 km2 di superficie,(il circuito dell’isola è di circa 12 km) una grande varietà di strutture e di rocce vulcaniche accessibili a ricercatori e studenti con facilità e in totale Sicurezza.

Nell’isola ci sono relitti di crateri a suo tempo caratterizzati da vari tipi di attività: effusiva, stromboliana,esplosiva; ci sono dicchi e parti di condotti vulcanici messi a giorno da crolli; pillow lavas (lave a cuscino) tipiche dell’attività subacquea; colate basaltiche; tunnel di lava; considerevoli depositi di ceneri, di lapilli e di tufi; bombe vulcaniche; cavità e bocche che testimoniano la presenza di un reticolato di cunicoli attraverso cui,un tempo, effluivano abbondanti gas e vapori. Insomma, un campionario vulcanologico da manuale, concentrato in un’isola che, dal punto di vista genetico, rappresenta una singolarità fra i vulcani emersi del Mar Tirreno. (FFM)

Estratto da Franco Foresta Martin, Origine ed evoluzione di un’isola vulcanica, Catalogo della mostra sulla storia naturale di Ustica Ustica prima dell’Uomo, Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica, 2014

(GE_001)

An open-air museum of volcanoloy

An Opencast Museum of Volcanology: this is the way Ustica has been defined by some volcanologists who attend diligently to the island and who have dedicated to it years of research and publications. As a matter of fact Ustica is the small emerging part of a vast submarine volcanic apparatus that hasn’t being experiencing its activity for more than 100,000 years. In just 8.6 km2 (the circuit of the island is about 12 km long) the island shows a wide variety of both structures and volcanic rocks, easilyand safely accessible to researchers and students.

On the island there are relics of craters once characterized by different types of activities: effusive, Strombolian, explosive. Besides there are parts of dykes and volcanic conduits -now exposed after their collapses-, pillow lavas -typical of submarine volcanic activity-, basaltic lava flows, lava channels, considerable deposits of ash, lapilli and tuffs, volcanic bombs and also cavities and vents that testify the presence of a network of tunnels through which long ago abundant gases and vapors emerged.

In short, a live manual of volcanology, concentrated on an island which, from the genetic point of view , represents a singularity emerged among the volcanoes in the Tyrrhenian Sea. (FFM)

Excerpt from the book: Franco Foresta Martin, Origin and evolution of a volcanic island, Catalogue of the exhibition on the natural history of Ustica, Ustica before mankind, Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica, 2014.

(GE_001)

Passo della Madonna

Passo della Madonna

“Rinvennero…una immagine della Vergine con Gesù morto nelle braccia, il che diede il nome al cosiddetto Passo della madonna, ove i fedeli eressero poi una piccola cappella”. Così scrive il Tranchina nella sua storia di Ustica.

Il termine “Passo” indica il piccolo viottolo, stretto e a strapiombo sulla cala, che un tempo collegava la contrada di Tramontana alla contrada Spalmatore.

Su questo luogo va citata una legenda tramandata dal Pitrè:

«Sopra un picco della montagna di Ustica, corrispondente all'attuale Passo della Madonna, sorgeva una volta una statua di Maria. Ora, al tempo che i barbareschi infestavano l’isola, un galeone di pirati approdò in quel posto per una delle solite scorrerie. Scesi i marinai e veduta la statua cominciarono a deriderla e di prenderla a bersaglio delle loro schioppettate. Ma al primo colpo tirato da uno di loro, la palla, ributtata, tornò come fulmine indietro, cadendo sul legno che colò immediatamente a fondo convertendosi in uno scoglio. Questo scoglio è comunemente inteso "lu bastimentu turcu", perché conserva la forma del galeone, sprofondato e piegato da un lato. A pochi passi ve n’è un altro molto più piccolo, che pare ed è ritenuto la sua lancia, pietrificata pur essa».

Falco pellegrino

Falco pellegrino

Il falco pellegrino (Falco peregrinus) è un rapace carnivoro lungo 34-46 (la femmina raggiunge i 58 cm), con peso di gr. 500-750 (la femmina il doppio). Riferisce il Tranchina che Doderlein ne ha individuato una coppia nidificante nella parete a strapiombo dell’Omo Morto «dal cui nido un ardito giovinetto, calandosi con funi, suole estrarre ogni estate i novelli pulcini per venderli o per mangiarli». Anche il prof. Bruno Massa ne segnala una coppia che attualmente nidifica nella stessa parete.

Cfr. Massa Bruno, Importanza dell’isola di Ustica per gli uccelli migratori, in «Lettera»n. 13-14, 2003, pp. 1-9 Massa Bruno, The importance of the Island of Ustica for Migratory Birds, in «Lettera»n. 13-14, 2003, pp. 1-9

Cfr. Tranchina Giuseppe, L’isola di Ustica dal MDCCLX sino ai giorni nostri, parte II, Nozioni sulla storia naturale di Ustica, Palermo, 1886, p. 5.

(NA_0004)

Cernia bruna

Cernia bruna

La cernia bruna (Epinephelus marginatus), conosciuta anche come cernia di scoglio, ha vita lunga fino a 50 anni e crescita lenta, ed è un pesce ermafrodita. Gli esemplari più giovani sono quasi esclusivamente femmine, mentre una volta superata la taglia di 9 kg cambia sesso.

è un pesce a cui è legata buona parte della storia recente dell’isola. Alla fine degli anni Cinquanta, quando l’isola si avviò al turismo e ospitò la Rassegna delle Attività Subacquee e Ustica divenne la capitale della pesca subacquea, la cernia, presente in gran numero nelle acque dell’isola, divenne protagonista come preda ricercata per le sue grandi dimensioni e trofeo ambito e ostentato per tutti i sub in gara. Quando l’isola si converti alla tutela del suo mare e divenne sede, nel 1986, della prima riserva marina d’Italia le cernie divennero oggetto di attenzione di ricercatori e ancora una volta protagoniste, stelle di prima luce nell’universo sommerso. Per studiare il loro comportamento venivano catturate, curate in apposite vasche, anestetizzate e sottoposte a intervento chirurgico per inserire nella cavità addominale un trasmettitore acustico per segnalarne i movimenti. La ricerca durata alcuni anni ha portato Ustica alla ribalta internazionale. (AV)

Cfr. Nicosia Angelo, Ustica nel 1959, in «Lettera» n. 1, 1999, pp. 16-19

Cfr. Lembo Giuseppe, A passeggio con le cernie di Ustica, in «Lettera» n. 1, 1999, pp. 12-15.

Cfr. Lembo Giuseppe, La cernia porta Ustica alla ribalta internazionale, in «Lettera» n. 11-12, 2002, pp. 37-40.

(NA_ 0002)

Grotta dell'Oro

Grotta dell'Oro

La grotta dell’Oro si apre nella costa di Tramontana tra il Cimitero e la Colombaia. È una caverna, ben più ampia di quella vicina del Parrinu, anch’essa scavata dai marosi in una breccia esplosiva con inclusi molti massi a spigoli vivi. La grotta ha un ingresso largo circa m 10 ; vi si accede in barca anche con risacca. Ha un solo ambiente che si sviluppa per circa 35 metri. I riflessi dorati delle rocce giustificano il toponimo.

La grotta è inserita nel Catasto Speleologico Siciliano al numero 408.

Cfr. Mannino Giovanni e Ailara Vito, Le Grotticelle. La Grotta d’ ‘u Parrinu e la Grotta dell’Oro, in «Lettera» n. 17-18, 2004, p. 57-60

Cfr. Mannino Giovanni e Ailara Vito, Le grotte di Ustica, ed. CSDU, Palermo, 2014, pp. 93-97

(NA_0003)

Fiore di lenticchia

Fiore di lenticchia

La lenticchia di Ustica (Lens culinaris Medik) è coltivata sull’isola sin dai tempi della colonizzazione dell’isola del 1763. Ne ricorda la coltivazione il naturalista Calcara (1842); ne decanta il gusto l’arciduca Luigi Salvatore d’Asburgo (1898): «molto piccole ma gustosissime e fave eccellenti»; ne ricorda il “valore sociale” come piatto dominante nella mensa popolare il Parroco Tranchina (1886): «La minuta lenticchia di Ustica un tempo era molto ricercata».

La semina si fa a dicembre a spaglio o a fila, cioè entro solchi alternati, eseguiti con aratro a chiodo trainato dall'asino. Alla sarchiatura (zappuliata), effettuata rigorosamente a mano, segue, prima della fioritura, con estrema cautela la scerbatura, ossia l’estirpazione di erbacce sfuggite alla sarchiatura. La raccolta si effettua a mano nelle sole ore mattutine, prima dell’alba, quando le piante con i baccelli quasi secchi sono ancora bagnate di rugiada. Le piante, essiccate al sole, vengono strasportate con la cutra e trebbiate nell’aia con metodo della pistata e della spagghiata. In questi ultimi tempi, con la promozione del prodotto nel mercato nazionale, la coltivazione è stata intensificata e si vanno introducendo strumenti meccanici sull’intero ciclo.

La lenticchia, un tempo coltivata come elemento di base dell’alimentazione locale, poi, nell’Ottocento, esportata in grande quantità sulle piazze di Palermo e di Napoli, ora, dopo il riconoscimento di area slowfood, ha conquistato il mercato nazionale e, in questo 2015, è finita, incredibile ma vero, nel menù dell’astronauta Samantha Cristoforetti. Foto di Bruno Campolo. (AV)

Longo Nicola, Longo Margherita, La Pistata delle lenticchie in «Lettera» n. 13-14, 2003, pp.26-35

Cfr. Tranchina Giuseppe, L’isola di Ustica dal MDCCLX sino ai giorni nostri, parte II, Nozioni sulla storia naturale di Ustica, Palermo, 1886, p. 29.

Calcara Pietro, Descrizione dell’isola di Ustica, in «Giornle Letterario», n. 229, Palermo, 1842, p. 49

Ludovico Salvatore d'Asburgo, Ustica, ristampa in lingua italiana, ed. Giada, Palermo, 1989, p. 94

(NA_0002)

Assiolo, Cuccareddu

Assiolo, Cuccareddu

L’assiolo (Otus scops) è individuato dagli Usticesi col nome Cuccareddu. È un piccolo rapace notturno, lungo di circa 20 cm, tarchiato con testa grande che, in posizione di riposo, si distingue per due minuscole orecchiette di piuma che lo rendono simile alla civetta. Di giorno si riposa in posizione immobile e ben riparata mimetizzandosi su rami di alberi o su ficodindia. Si nutre di cicale, cavallette, maggiolini, insetti, lombrichi. È uccello di passa, un tempo a Ustica abbondantissimo specie nella stagione autunnale (se ne cacciavano sino a 100 al giorno); veniva cacciato con cartucce caricate con ghiaia e crusca, ma anche con le mani; cucinato al sugo costituiva un piatto molto apprezzato degli isolani; ora è molto meno frequente a causa della sua diminuzione in Europa e non può più essere cacciato in quanto specie protetta. Foto E. Canale. (AV)

Cfr. Massa Bruno, Importanza dell’isola di Ustica per gli uccelli migratori, in «Lettera»n. 13-14, 2003, pp. 1-9 Massa Bruno, The importance of the Island of Ustica for Migratory Birds, in «Lettera»n. 13-14, 2003, pp. 1-9

Cfr. Tranchina Giuseppe, L’isola di Ustica dal MDCCLX sino ai giorni nostri, parte II, Nozioni sulla storia naturale di Ustica, Palermo, 1886, pp. 11-12.

(NA_ 0001)

Punta Erbe bianche

Punta Erbe bianche

Contrada Spalmatore

Contrada Spalmatore

La Contrada dello Spalmatore si trova sul versante occidentale dell’isola, si estende dal Passo della Madonna al faro di Punta Cavazzi. Il toponimo "Espalmatore" si ritrova in un documento del 1759 con cui Re Ferdinando dettò le norme per la colonizzazione dell’isola. Il toponimo Spalmatore deriva dalla parola "spalmare". È un toponimo che si ritrova anche in altre località, utilizzato per indicare zone in cui era agevole tirare a secco le galere per la «spalmatura», l’operazione con cui si spalmava grasso di sego sull’opera viva delle imbarcazioni per renderle più idrodinamiche.

'U capparu

'U capparu

‘U capparu è un piccolo tratto della costa di Mezzogiorno dopo Punta dell’Arpa. Il toponimo deriva dall’arabo Kabbar, cappero

Cfr. Lettera n. 3 del 1999 p. 29

TO_005

Falanga e Falanghedda di Siroti (Sidoti)

Falanga e Falanghedda di Siroti (Sidoti)

Falanga e Falanghedda sono due toponimi usticesi che con altri ricordano l’influenza linguistica degli arabi per la loro lunga permanenza in Sicilia e, probabilmente, per la frequentazione di Ustica da parte dei corsari del Maghreb che ne fecero il loro covo dal XV al prima metà del XVIII secolo.

Col termine falanga, falanghedda dall’arabo Falukah, si intende uno scoglio semisommerso o di un pontile d’imbarco.

A Ustica Falanga, Falanghedda d'i Siroti [di Sidoti] è chiamato lo scoglio in prossimità della punta che delimita Cala Sidoti, conosciuta dai bagnanti come scogli piatti; Falanga 'u Russu è invece lo scoglio alla base della Punta del Rosso presso la Cala Passo della Madonna.

Cfr. Lettera n. 3 del 1999 p. 29

TO_002

Via Vincenzo Di Bartolo

Via Vincenzo Di Bartolo

La via dedicata con delibera podestarile del 16 giugno 1933 al grande navigatore usticese figura nella mappe antiche col toponimo di strada del Fallo. Così nella pianta del centro abitato di Francesco Sidoti e in quella del catasto borbonico redatte nel 1852. Il nome originario trae origine dalla famiglia Fallo che in quella via abitavano. La famiglia Fallo figura nell’elenco delle famiglie eoliane che colonizzarono l’isola nel 1763: un Domenico Fallo nell’atto del 1769 è indicato assegnatario di «2 case nell’8vo tenimento di Ponente». Alla famiglia Fallo è riferito anche il toponimo Monte C.sta del Fallo.

Oggi la famiglia Fallo non è più presente a Ustica, mentre il cognome è molto diffuso nell’area di New Orleans dove i Fallo nella seconda metà dell’Ottocento sono emigrati. (AV)

Cfr Ailara Vito, Toponomastica, Via Vincenzo Di Bartolo, in «Lettera» n. 2, 1999, p. 32

Cfr. Mazzarella Salvatore, Il Capitano delle tre Isole, in Lettera n. 2, 1999, pp. 1-15

Cfr. Contratto enfiteusi del 28 febbraio 1769 di assegnazione delle terre e delle aree per l’edificazione delle case (Arch.CSDU 21doc 2126)

Cfr. Raccolta delibere podestarili 1931-1935 in Segreteria Comune di Ustica

TO_002

Calvario, Via Calvario

Calvario, Via Calvario

Il toponimo Calvario figura nelle mappe di Ustica di Salvatore D'Ippolito del 1807, di Don Michele Russo del 1810 e di Angelo Sidoti del 1852. È il primo monumento religioso edificato dai liparoti che colonizzarono l’isola nel 1763. Nel 1766 i coloni per invocare la pioggia eressero una croce sulle falde occidentali della Falconiera in posizione prominente rispetto il costruendo centro abitato. L’Arcivescovo di Palermo Serafino Filangeri con provvedimento del 7 novembre 1766 concesse indulgenze ai fedeli che vi sostavano in preghiera. L'assetto della via Calvario e l'altare ai piedi della croce vennero realizzati nei primi del 1769 e nel mese di aprile si liquidarono somme a Mastro Scibona «per aver fatto la strada del Calvario levato tutta la quantità delli massi di pietra che incontrarono, portato detta strada a declivio e accomodatoci il limito di pietra in secco (...) Più fatto in fine di detta strada l'altare di fabrica [sic] con due scalini mattonato sopra longo palmi». Nel luglio dello stesso anno fu acquistato il «crocefisso di carta pesta alto 7 palmi con sua croce di nodi e chiodi a triangolo» e, dall'anno successivo ebbero inizio le funzioni del Venerdì Santo così, come si svolgono ancora oggi con via crucis ed esposizione per tre ore del cristo di cartapesta in croce e successiva deposizione e processione dell’urna accompagnato dalla statua dell’Addolorata. In epoca successiva furono il sito è stato recintato da alto muro e aggiunte due croci più piccole ai lati della croce grande e, a fianco, un vano coperto che simboleggiava il sepolcro all’interno del quale per l’intera notte del Venerdì Santo i fedeli vegliavano pregando. Negli anni ’70 il “sepolcro” è stato demolito, le due croci laterali rimosse e sulle pareti interne al sito sono state alloggiati poste pannelli di ceramica per la via crucis.

Il Calvario è stato anche un punto topografico di attorno al quale hanno trovato soluzione alcune esigenze, alcune vitali per l’isola: la difesa e l'approvvigionamento idrico ed il culto dei morti. Dai suoi piedi, infatti, si dipana la stradina, aperta nel 1801, che collega agevolmente il Paese alle fortificazioni della Falconiera; nella stesa direzione si sviluppa la necropoli ellenistica e quella paleocristiana; alle sue spalle venne realizzato nel 1885 il primo grande cisternone, ancora attivo, e i collettori dell’acqua piovana raccolta dalla Falconiera; una strada laterale conduceva ad una delle cave di tufo compatto e consistente particolarmente frequentata per la produzione di conci. (AV)

De Marco Spata, Ustica costruzioni civili militari e religiosi nella seconda metà del 700, ed. Leopardi, Palermo, 1992.

Calvario, in «Lettera» n. 1, 1999 pp. 29-30

Cfr. Lettera del 7 novembre 1766 dell’Arcivescovo di Palermo Serafino Filangeri in Libro dei battesimi Matrimoni e Defonti 1763-1769 della Parrocchia di Ustica

TO_001

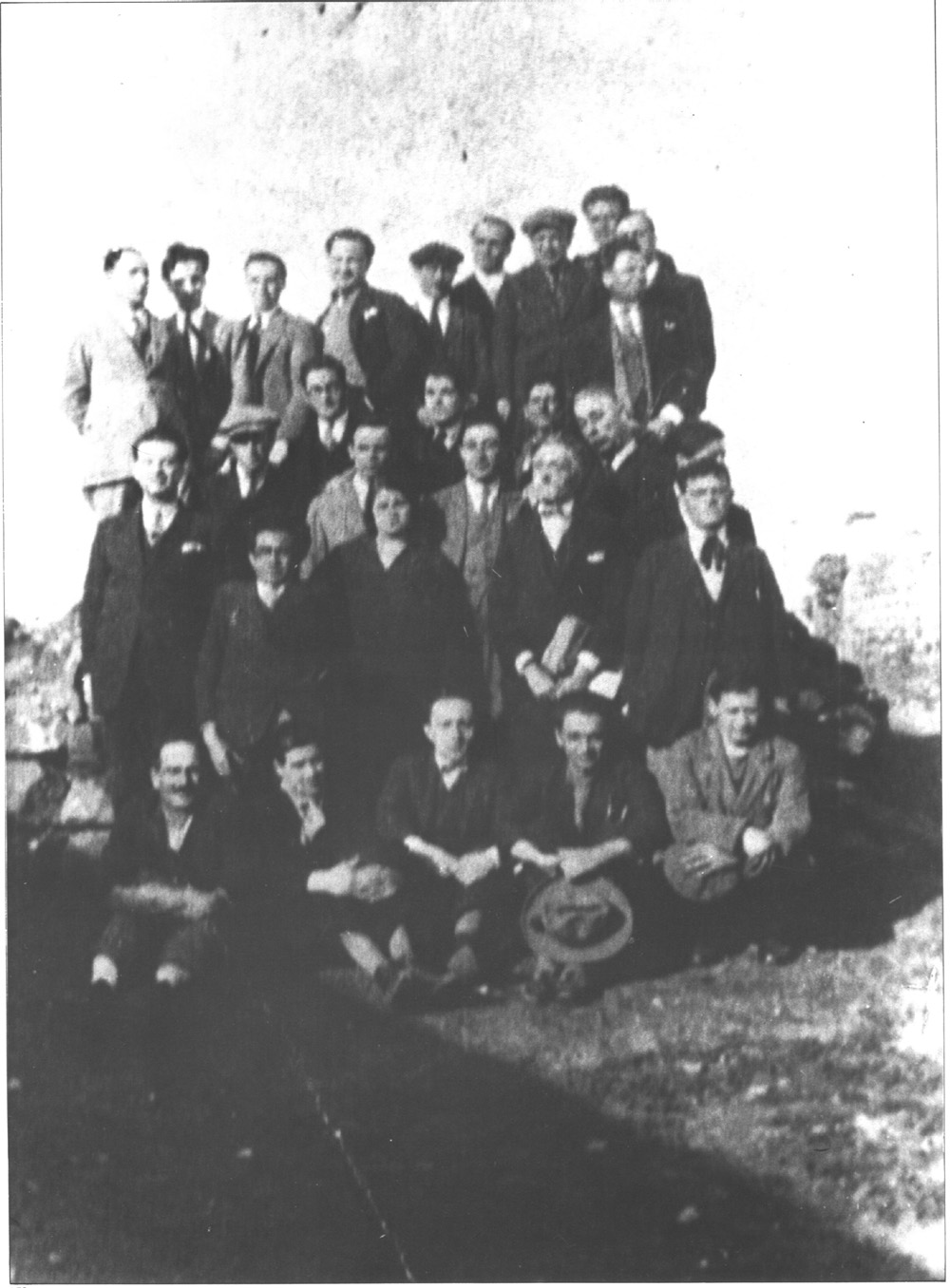

Ustica 1926: Gramsci con alcuni confinati politici

Ustica 1926: Gramsci con alcuni confinati politici

Questa è l’unica fotografia conosciuta di Antonio Gramsci a Ustica, probabilmente scattata alla fine di dicembre del 1926. Gramsci era arrivato sull’isola il 7 dicembre e vi aveva trovato solo «4 amici», che diventeranno dodici l’11 successivo e 30 il 19. Dopo la scelta ministeriale di destinare i confinati politici solo a Ustica e a Lipari il numero crebbe vistosamente sino a 300 nell’aprile 1927 e quasi 400 alla fine di settembre.

Gramsci alloggiò in una casa presa in affitto assieme a Amadeo Bordiga, Paolo Conca, Giuseppe Sbaraglini, Piero Ventura e Ettore Madrucciani

Fonti:

-Lettera di Gramsci a Tatiana del 19 dicembre 1926, in V. Tusa [a cura], Gramsci al confino di Ustica, nelle lettere di Gramsci di Berti e di Bordiga, cit., p. 35.

-Lettera di Gramsci a Tatiana del 9 dicembre in A. Gramsci, Lettere dal carcere, Einaudi, Torino, 1965

Memoriale di Ernesto Schiavello del 1 dicembre 1927, Archivio Centrale dello Stato, Tribunale speciale per la difesa dello Stato, processo Bordiga +56, busta 105, foglio 397bis - 403bis in fotocopia nell’Archivio del CSDU.

lettera di Gramsci a Tatiana del 9 dicembre in A. Gramsci, Lettere dal carcere, Einaudi, Torino, 1965

4 settembre 1943: lo sbarco degli alleati

4 settembre 1943: lo sbarco degli alleati

Negli atti ufficiali dell’U.S. Navy dell’Historical The New-York Historical Society si sono rinvenute otto fotografie ufficiali dello sbarco degli alleati avvenuto ad Ustica il 4 settembre 1943 che registrano i fatti salienti successivi: lo sbarco, la foto ricordo, la proclamazione ufficiale della resa incondizionata, il disarmo dei soldati. Nell’isola di Ustica, all’inizio del secondo conflitto mondiale, si erano istallati una cinquantina di soldati tedeschi altamente specializzati, spalleggiati da una guarnigione di oltre 80 soldati italiani. I tedeschi avevano fatto di Ustica un punto strategico per la sorveglianza delle rotte aeree e marittime. Per la presa di Ustica furono impegnate le navi militari Plunkett, Gleaves e LCI 213 al comando del Capitano di Vascello Gorge L. Menocal. Le navi arrivarono ad Ustica alle 12.45 del 4 settembre 1943. Non trovarono alcuna resistenza ed alle 13.20 il Capitano De Maria, comandante della postazione militare di Ustica, andò incontro alle navi con una barchetta a remi issando la bandiera bianca. La missione era conclusa: due ufficiali, 84 soldati e 13 marinai si arresero agli alleati.