News

-

28/10/2015

28/10/2015

Appuntamento alle ore 15.00 del 28 ottobre al Centro Studi per avviarci alla Rocca della Falconiera e visitare il Laboratorio-Museo di Scienze della Terra.

Mostre

-

I confinati:

I confinati:

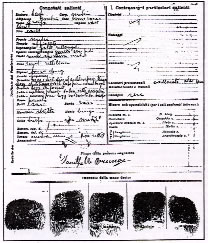

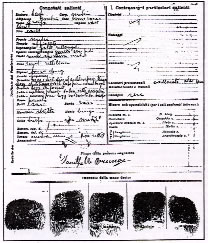

Oppositori politici al confino di polizia nell'Italia fascista

Grazie alla collaborazione fra l’Istituto Storico della Resistenza di Parma e il nostro Centro Studi, è stato possibile presentare a Ustica dal 21 agosto al 20 settembre 1999 la mostra storico documentaria I confinati: oppositori politici al confino di polizia nell’Italia fascista. Inoltre, in parallelo alla mostra, è stato proiettato il film di Marco Leto La Villeggiatura che racconta l’esperienza del confino politico nelle isole. La mostra, ospitata nel vecchio Municipio, è stata curata da Mario Palazzino, Guido Pisi e Wiliam Gambetta.

Composta da 20 pannelli con documenti originali e immagini d’epoca proponeva un percorso attraverso le vicende istituzionali, politiche e umane che hanno caratterizzato la vicenda degli antifascisti inviati al confino fra il 1926 ed il 1943. Il fascismo affinò la consuetudine dei governi precedenti di utilizzare il domicilio coatto contro gli oppositori politici e, grazie all’ambiguità delle norme e all’amplissima discrezionalità concessa alla Polizia, costruì un meccanismo inesorabile di limitazione della libertà dei propri oppositori. Il domicilio coatto, pena di competenza del potere giudiziario, venne mutato in confino di polizia, una misura preventiva comminata da organi del potere esecutivo non per un reato commesso e provato, ma per una pretesa pericolosità sociale stabilita su informazioni riservate.

Le nuove leggi di Pubblica Sicurezza, entrate in vigore l’8 novembre 1926, consentivano di assegnare al confino di polizia “coloro che abbiano commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali, sociali ed economici costituiti nello Stato o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare l’azione dei poteri dello Stato”. Il codice del 1931 lo estese anche alle “persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente e per gli ordinamenti politici dello Stato”. Così venne stravolto un consolidato principio di diritto, secondo cui il potere di limitazione della libertà personale spettava al magistrato su basi di fatti provati. La repressione colpì un numero enorme di oppositori e furono emesse 15.470 ordinanze di assegnazione al confino politico e, col Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, in diciassette anni furono giudicati 5.619 antifascisti.

Di straordinaria efficienza il mantenimento del Casellario Politico Centrale, vera e propria anagrafe del movimento antifascista. La mostra è stata anche occasione per approfondire, proprio ad Ustica che fu sede di una delle prime colonie di confino, le vicende di uomini che, nonostante le continue angherie delle autorità, non smisero mai di pensare e lavorare in maniera collettiva e che costituirono un attacco al sistema poliziesco fascista di valore non inferiore a quello che l’antifascismo riuscì a realizzare dopo l’8 settembre.

Per approfondimenti leggere gli articoli:

- Una mostra sul confino politico, di Mario Palazzino, in “Lettera” n. 2 settembre 1999;

- Quando la villeggiatura era il confino, di Massimo Caserta, in “Lettera” n. 15-16 dicembre 2003-aprile 2004;

- Il film ’La Villeggiatura’ di Marco Leto, di Massimo Caserta, in “Lettera” n. 15-16 dicembre 2003-aprile 2004;

- Schede di confinati politici a Ustica, di Vito Ailara, in “Lettera” n. 15-16 dicembre 2003-aprile 2004.